“按贡献分配”为解决长期存在的工资争议提供了新思路

作者:薪酬报告网 | 发布时间:2025-09-30工资改革正迎来重要转变,未来可能不再以“按劳分配”作为主导模式。此前,围绕加班费的讨论一直是社会热点,劳动者希望获得与付出匹配的报酬,而企业则需考虑利润承受力与员工实际价值。这一争议的核心在于如何准确衡量劳动价值。

对于体力劳动和工厂岗位,加班费较易认定,问题多集中于企业是否愿意支付或是否拖欠。但在脑力劳动和服务业领域,加班虽付出时间与精力,其具体价值却难以量化,导致劳资双方在报酬认定上存在分歧。

2018年我们在探讨人力资源问题时,曾提出两种思路:一是适用于制造业的“共享员工计划”,二是设想中的“按贡献分配”模式。近期发布的文件中第六条明确提出:“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”。

这一表述具有重要意义。传统上我们强调“按劳分配”,而新机制将分配依据扩展为全生产要素的贡献度。每个要素——包括资本、土地、知识、技术、管理、劳动和数据——都参与价值创造,其回报应由市场对其贡献的评价来决定。这意味着分配不再仅看劳动过程,而是看各要素在最终成果中的实际贡献比例。

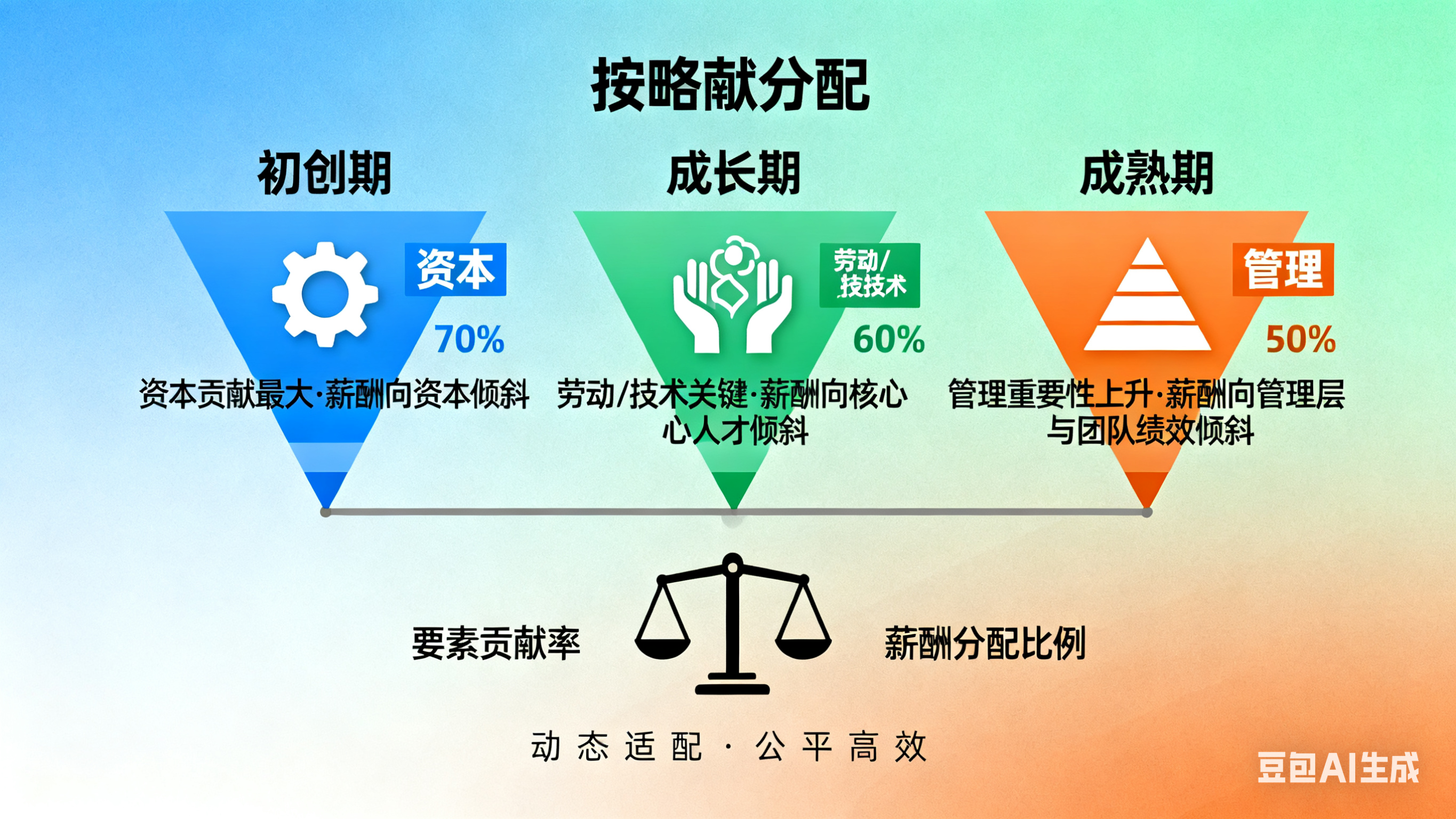

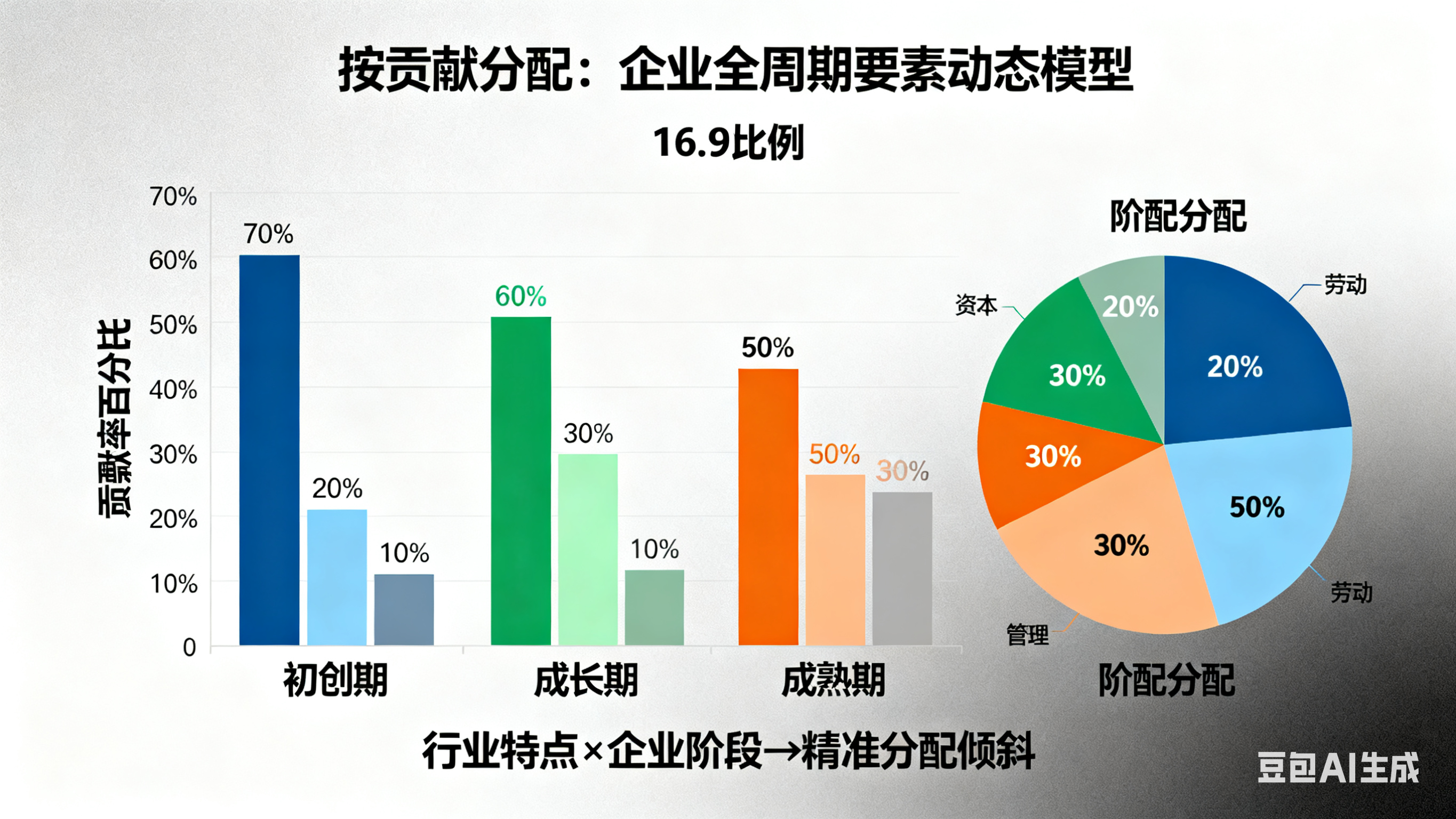

“按贡献分配”为解决长期存在的工资争议提供了新思路。具体实施需结合行业特点与企业阶段:初创期可能资本贡献最大,成长期劳动或技术更为关键,成熟阶段管理的重要性上升。不同阶段各要素的贡献率不同,薪酬分配也相应倾斜。

在这一机制下,每个人需思考自己所提供的生产要素是什么——是资本、土地、知识、技术、管理、数据,还是仅提供劳动?同时也要判断当前经济阶段中,哪种要素更具价值。随着“按贡献分配”逐步落实,工资结构将发生深刻变化,个人收入将更直接关联于其所提供要素的市场评价与贡献程度。

中文

中文 English

English

扫码登录

扫码登录

手机快捷登录

手机快捷登录

账号登录

账号登录