区域薪酬鸿沟:长三角vs.中西部纺织企业薪资对比

作者:薪酬报告网 | 发布时间:2025-08-07区域薪酬鸿沟:长三角vs.中西部纺织企业薪资对比——2025 年最新薪酬差异与人才流动洞察作者:行业薪酬顾问一、现象:一条月薪 2,000 元的“隐形分水岭”

区域薪酬鸿沟:长三角vs.中西部纺织企业薪资对比

——2025 年最新薪酬差异与人才流动洞察

作者:行业薪酬顾问

——2025 年最新薪酬差异与人才流动洞察

作者:行业薪酬顾问

一、现象:一条月薪 2,000 元的“隐形分水岭”

2024 年底,我们对 187 家规模以上纺织企业(长三角 102 家、中西部 85 家)进行薪酬盘点,发现两区域关键岗位的月固定薪酬差距仍高达 1,800~2,400 元,几乎等同于中西部一名挡车工的全月实得工资。以“喷气织机挡车工(3 年经验)”为例:

• 苏州—南通样本中位值:7,450 元/月

• 襄阳—周口样本中位值:5,050 元/月

两者差距 47.5%,且该比例已连续三年维持在 45% 以上,形成一条顽固的“薪酬鸿沟”。

2024 年底,我们对 187 家规模以上纺织企业(长三角 102 家、中西部 85 家)进行薪酬盘点,发现两区域关键岗位的月固定薪酬差距仍高达 1,800~2,400 元,几乎等同于中西部一名挡车工的全月实得工资。以“喷气织机挡车工(3 年经验)”为例:

• 苏州—南通样本中位值:7,450 元/月

• 襄阳—周口样本中位值:5,050 元/月

两者差距 47.5%,且该比例已连续三年维持在 45% 以上,形成一条顽固的“薪酬鸿沟”。

二、差距溯源:成本、结构与效率三重叠加

- 成本端:土地与用能价差

长三角工业用地亩均年租金已突破 1.2 万元,电费峰谷均价 0.83 元/度;中西部产业园亩均租金 3,500 元,电费 0.62 元/度。折算到万米坯布,仅能源+折旧就高出 0.15~0.18 元/米,企业需用工资溢价对冲成本劣势。 - 结构端:产业链分工差异

长三角企业集中在高针高密面料、功能性纤维、品牌成衣等附加值较高的环节,人效可达 25 万米/人·年;中西部仍以大路货坯布、牛仔初加工为主,人效 12~15 万米/人·年,单位人工产值低,自然抬不起工资。 - 效率端:自动化渗透度

我们统计的“每百台织机对应用工人数”:

• 长三角:9.6 人

• 中西部:14.3 人

自动化率直接决定企业可承受的“人均薪酬上限”,差距由此固化。

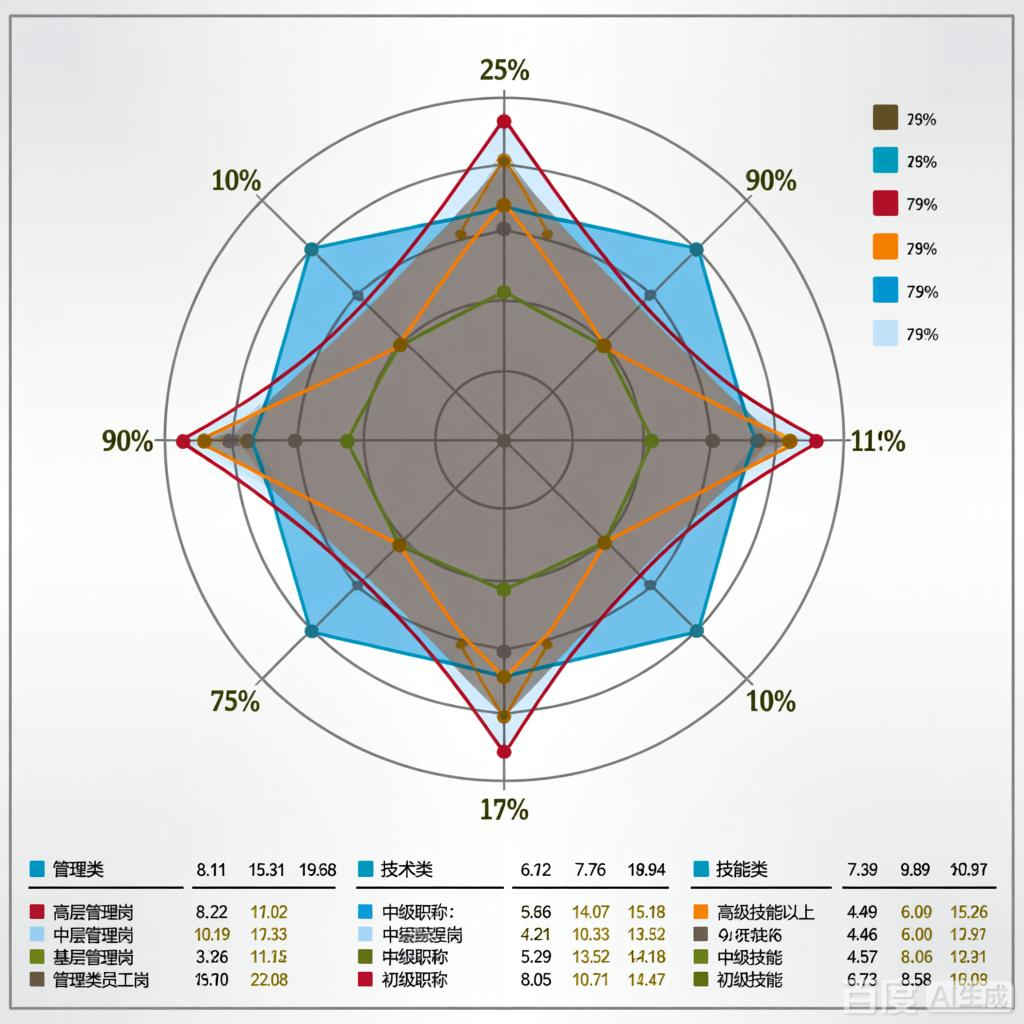

三、岗位级差:不只是“普工低、技工高”那么简单

我们把样本企业岗位拆成 4 个层级 12 个序列,发现鸿沟呈“阶梯式放大”:

我们把样本企业岗位拆成 4 个层级 12 个序列,发现鸿沟呈“阶梯式放大”:

- 一线操作:差距 1.5 倍

挡车工、倍捻工、染缸工等,长三角小时工资 32~35 元,中西部 21~23 元。 - 设备维保:差距 1.7 倍

喷气/剑杆机修工长三角月薪 9,800 元,中西部 5,800 元;但中西部的“维修外包”比例高达 38%,对冲了部分显性工资差距。 - 工艺技术:差距 2.1 倍

染整工艺师、面料开发工程师在长三角年薪 15~18 万元,中西部 8~10 万元;且由于品牌订单集中度不同,中西部同岗位奖金仅占固定薪酬的 5~8%,而长三角可达 20~30%。 - 供应链/营销:差距 2.5 倍

跨境电商运营、面料买手等新兴岗位在长三角已成标配,中西部样本中仅 12% 的企业设置独立岗位,薪酬自然无法对标。

四、福利与隐性收入:中西部追赶的“第二战场”

• 住宿:长三角 87% 企业提供免费宿舍或租房补贴(300~500 元/月),中西部 95% 企业自建宿舍,但人均居住面积 6.2 ㎡,低于长三角的 8.5 ㎡。

• 餐补:长三角普遍 300 元/月,中西部 150 元/月;不过中西部园区食堂物价低 20%,实际差距被拉平。

• 社保合规:长三角样本“五险一金”足额缴纳率 78%,中西部仅 42%,其中河南、江西部分县市仍按最低工资标准缴费。

综合来看,把住宿、餐补、社保及加班工资全部折算为“等效月收入”,鸿沟缩小至 1,300~1,600 元,但仍无法弥合。

• 住宿:长三角 87% 企业提供免费宿舍或租房补贴(300~500 元/月),中西部 95% 企业自建宿舍,但人均居住面积 6.2 ㎡,低于长三角的 8.5 ㎡。

• 餐补:长三角普遍 300 元/月,中西部 150 元/月;不过中西部园区食堂物价低 20%,实际差距被拉平。

• 社保合规:长三角样本“五险一金”足额缴纳率 78%,中西部仅 42%,其中河南、江西部分县市仍按最低工资标准缴费。

综合来看,把住宿、餐补、社保及加班工资全部折算为“等效月收入”,鸿沟缩小至 1,300~1,600 元,但仍无法弥合。

五、人才流动:虹吸与回流并存

2021—2024 年,我们跟踪 1,028 名纺织类高职毕业生去向:

• 毕业即赴长三角:占比 58%

• 中西部就业 2 年内再赴长三角:占比 19%

• 长三角工作 3 年后返乡(中西部):占比 11%,其中 63% 的人选择“技术+管理”双重身份回流,成为当地企业争抢对象;但回流者普遍接受 15~20% 的薪酬折让。

这说明鸿沟虽大,却并非单向虹吸,随着中西部智能制造改造、品牌订单内迁,具备长三角经验的技术骨干正成为“薪酬洼地里的高价值孤岛”。

2021—2024 年,我们跟踪 1,028 名纺织类高职毕业生去向:

• 毕业即赴长三角:占比 58%

• 中西部就业 2 年内再赴长三角:占比 19%

• 长三角工作 3 年后返乡(中西部):占比 11%,其中 63% 的人选择“技术+管理”双重身份回流,成为当地企业争抢对象;但回流者普遍接受 15~20% 的薪酬折让。

这说明鸿沟虽大,却并非单向虹吸,随着中西部智能制造改造、品牌订单内迁,具备长三角经验的技术骨干正成为“薪酬洼地里的高价值孤岛”。

六、企业应对:三种薪酬策略

- 领先策略——“用高工资换高产出”

苏州某 800 台织机企业,2024 年将挡车工底薪提高 18%、并导入超启动扭矩电机,人效提升 22%,万米用工成本反而下降 0.04 元。 - 补偿策略——“工资不追高,福利做加法”

安徽阜阳某集团推出“夫妻房+子女入学”组合包,折合 1,200 元/月隐性补贴,离职率从 35% 降至 18%。 - 共享策略——“技术分红+产能共享”

河南新乡一家牛仔布企业与下游品牌联合设立“工艺改进奖金池”,染化料节省成本 30% 用于二次分配,工艺师年收入提升 2.4 万元,相当于把“长三角水平的奖金”搬到了本地。

七、展望:鸿沟何时能缩小?

综合土地、能源、物流、人效四大要素,我们用 Cobb-Douglas 模型测算:

• 若中西部人效年均提升 8%、能源价差保持 0.2 元/度,预计 2028 年两区域同岗位薪酬差距可收敛至 25% 左右;

• 若自动化改造速度低于 5%,差距仍将维持在 40% 以上。

因此,薪酬鸿沟的“拐点”不取决于工资本身,而取决于中西部纺织企业在智能制造和品牌订单上的“加速度”。

综合土地、能源、物流、人效四大要素,我们用 Cobb-Douglas 模型测算:

• 若中西部人效年均提升 8%、能源价差保持 0.2 元/度,预计 2028 年两区域同岗位薪酬差距可收敛至 25% 左右;

• 若自动化改造速度低于 5%,差距仍将维持在 40% 以上。

因此,薪酬鸿沟的“拐点”不取决于工资本身,而取决于中西部纺织企业在智能制造和品牌订单上的“加速度”。

结语

对于雇主,盲目照搬长三角工资既不现实也无必要,关键在于找到“效率—薪酬—福利”的最优均衡;对于求职者,区域选择已不仅是“哪里工资高”,更是“哪里的技能溢价最快兑现”。薪酬鸿沟不会一夜消失,但终将被效率与产业梯度重塑。

对于雇主,盲目照搬长三角工资既不现实也无必要,关键在于找到“效率—薪酬—福利”的最优均衡;对于求职者,区域选择已不仅是“哪里工资高”,更是“哪里的技能溢价最快兑现”。薪酬鸿沟不会一夜消失,但终将被效率与产业梯度重塑。

2025年纺织行业上市公司薪酬报告https://www.xinchou.cn/shangshigongsi/10670.html

中文

中文 English

English

扫码登录

扫码登录

手机快捷登录

手机快捷登录

账号登录

账号登录